14.【世界視察13】アフリカに理想郷を発見! 南アフリカ共和国 (2002年5月18日)

やっとの思いで先ほどグアテマラに到着しました。久しぶりに日本語が打てます。

コロンビア・パナマ間ののギャップに体がついて行けず、パナマで倒れ、コスタリカ

で病院に行きました。

今回は、面白いことがいくつもありたくさん書いてしまいました。興味のある部分だ

け読んでもらえればと思います。

[南アフリカ

(2/20-27)]

2/20 レソトよりミニバス7台(12時間)を乗り継いでウムタタ(以下南アフリカ)

到着。

2/21

ミニバス2台(13時間)を乗り継いでナイズナ到着。

2/23 バス(8時間)でケープタウン到着。

2/27 ナミビアに向け出発。

-訪問地-

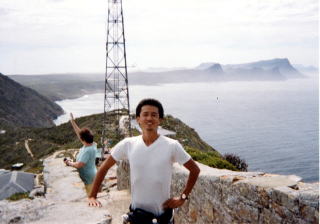

★★★★★ケープホーン(喜望峰):アフリカ最南西端の岬からの眺めは抜群、ペン

ギンやオットセイも見られて盛りだくさん。

ビーチでは夏なのに凍るように冷たい

寒流の海を体験できる。

(アフリカ最南端)

★★★

テーブルマウンテン(ケープタウン):眼下にケープタウンの美しい街並

みが見下ろせる。頂上には名前通り平らな台地が広がっており散歩コースになってい

る。

★★★

ナイズナ:ガーデンルートと呼ばれる風向明媚な南ア南海岸の中心地。山

に囲まれた入り江のクルージングは爽快で、おいしい生ガキの産地としても名高い。

★★★

レソト・ウムタタ間のグランドキャニオン:荒野のグランドキャニオンは

世界中にあるが、ここにあるような緑のグランドキャニオンは珍しい。どのガイド

ブックにも載っていないが、壮大で驚くほど美しい。ただ、アクセスは非常に困難。

★★★

ヨハネスブルク郊外ショッピングセンター:広大なショッピングセンター

でアフリカ大陸を南下してくる旅人にとっては久しぶりに文明の香りが嗅げる場所。

★★

ヨハネスブルク:これほど緊張感あふれる都市は他にない。一瞬の気の緩

みが旅を終わりへと導く。街を行くときは手ぶらで歩きたい。

★★ ケープタウン市街:ウォーターフロントなど比較的しゃれた街並みが広

がっている。夜や週末の治安が悪いのが難点。

★

ソウェト(ヨハネスブルク黒人居住区):ネルソンマンデラの住んでいた

家がある。広大な黒人居住地だが、別に貧民窟なわけでもなく特別な地域ではない。

アフリカであれば黒人が住んでいるのは当たり前であり、アフリカを周ってきた旅人

にはつまらないだろう。

−解説−

レソトをぬけた後は、トランスバール山脈を越えてインド洋を目指した。バスマップ

など無いためバスがあるのかどうかも分からなかった。人が住んでいるから行けるは

ずだと考え、町から町へとミニバスを乗り継いだ。

このあたりは気候区も複雑に入り組んでおり、市街地→山岳地帯→荒野→半砂漠→峡

谷→草原→市街地と景色が移り変わる。一方、雲一つない天気も山を越えるとどしゃ

降りの雨になったり晴れたりと猫の目の様に変わった。途中グランドキャニオンのよ

うな壮大で険しい谷が現れたが、茶色ではなく緑の絨毯に覆われたその景色ははっと

するくらい美しかった。結局インド洋まではたどり着けず、7台目を降りたところの

地方都市(ウムタタ)で夜になる。

ここからインド洋岸の主要港イーストロンドン、ポートエリザベスを抜ける。美しい

入り江に面した観光地ナイズナでは生ガキを存分に食べる。ヨーロッパ産のものより

おいしい。南ア南部一面に広がるぶどう畑(ワイナリー)を抜けてケープタウンに

入った。

【年金バックパッカー】

「80歳を越えた日本人の旅人がいる。しかもバックパッカーで、若者と同じように

世界を一人で旅している。日本人の長期旅行者の間では比較的有名な存在で、”年金

バックパッカー”として旅行雑誌などでも話題にのぼっている。」−そんな噂を初め

て耳にしたのはケニアだった。どんな人だろう、なぜそんなに年になってまで旅をし

ているのだろう、会ってみたい、話をしてみたいと思った。

初めて彼を見掛けたのはタンザニアだった。バスの窓から歩いているところを一瞬見

かけただけだったが、その人が当人であると分かったのはずっと後のことだった。

ジンバブエではちょうど入れ違いだった。僕が宿に入って10分後にその人は旅立って

いった。二言三言挨拶を交わした程度でその人は身分を明かさずに去っていった。

(どう見ても60歳くらいにしか見えなかった。)後で

「あれが有名な”年金バックパッカー”の水津(すいつ)さんだよ」

と聞かされたとき、”しまった、もっと話しておくんだった!”と、後悔した。

もう二度と会えないんだろうか・・・と思っていると、なんと1ヶ月後、南アフリカ

・ケープタウンのドミトリー(相部屋)で偶然一緒になった。

「水津さんですよね?」

僕が尋ねると、むこうは少し驚いた顔をしたが、

「是非お会いしたかったんですよ。・・・」

と、事情を話すとすぐに打ち解け、その後二日間一緒にテーブルマウンテンとケープ

ホーンをまわった。

現在81歳。仙人のように白い口髭を生やし、麦わら帽を被ったそのスタイルは80

歳を超えているとは到底思えない。20歳は若く見える。戦前、満鉄に勤めた後、日

本の電気メーカーで定年を迎えた水津さんは、定年後に旅を始めたという。以後、何

度も海外に足を伸ばし、安宿に泊まりながら過去17年間で60カ国以上をまわったそう

だ。今回の旅もも日本を出て1年半が経つ。兄弟にも先立たれ、今は家族はいないと

のこと。

何にでもチャレンジするその精神は驚きに値する。今回ビクトリアフォールズでは”

難易度5のラフティング”(最上級のいかだ下りで、急流では何度も放り出されるス

ペシャルコース)をこなしたと聞いたときは驚いた。それどころか、スカイダイビン

グもスキューバダイビングも最近経験している。チベットでは秘境中の秘境と言われ

るカイラス山(ラサから悪路をジープで片道一週間もかかる奥地)にも行っている。

ペルーで首絞め強盗にも遭遇している。また、世界最悪の難路と呼ばれる、エチオピ

ア・ケニア間のガタガタ道を、他の旅人と一緒にヒッチハイクし、トラックの荷台の

鉄パイプに二日間しがみつきながら、ケニアに入っている!

長い人生を経験し多くの国を周っているだけあって、話には含蓄があり、太平洋戦争

の話など聞いていて面白い。話してみても、言葉はしっかりしており、普通の若者と

同じスピードで返ってくるのが不思議だ。やはり旅というものは刺激が多く、老化を

防ぎ若さを保つ秘訣なのかもしれない。

「何を求めて旅をしてるんですか?」と尋ねると、「やっぱりいろいろ見てみたいん

じゃよ。」と言う。「まだまだ行ってみたい所がある」そうだ。畳の上では死にたく

ない、旅先で一生を終えるのが理想だそうだ。

こんな”お年寄り”が世の中にいるとは、思ってもみなかった。歳とは”気の持ちよ

う”であって、実際の年齢とは関係ないのかもしれない。人間、やろうと思えば何で

もできるということだろう。この水津さんのように何歳になっても好奇心を失うこと

なく、探求心を持って長生きしたいと思う。

【貧しいのは黒人だけではなかった!】

アフリカではよく物乞いを見かける。南アにもいるが、他のアフリカ諸国と違うの

は、ここでは白人の乞食もいるということだ。彼らは”ホワイトプアー”と呼ばれ、

オランダ系農民の子孫といわれる。

10年前まで続けられたアパルトヘイト政策は”豊かな白人が貧しい黒人(とその混

血)たちをさらに差別する政策”と思われがちだが、実態は違う。この国の白人には

2種類いる。統治者としてやってきたイギリス人たちと、農民としてやってきたオラ

ンダ人たちだ。そして後者が南アの白人のうちのかなりの部分を占めている。

オランダの歴史はとても悲惨だ。強大な海軍力を背景に海洋帝国として世界中に植民

地を持った(ニューヨークもオーストラリアも台湾ももともとはオランダ領だった)

後、戦略を転換。近隣諸国と友好関係を築いた後、経費のかかる軍事力をカットし、

商業に全力を注いだ。その結果、英仏を締め出して、海上貿易を独占するまでに発

展、世界で最も豊かな国となる。商業にうつつをぬかしているうちに、ヨーロッパの

雲行きが怪しくなり、気がついたときには自分の領土を守る軍隊すらなく、海外植民

地の多くをイギリスに持っていかれる(ベネチアの歴史とも似ている)。(オランダ

の歴史はまるで、国防力を軽視し商業にばかり目を向けている日本の将来を暗示して

いるかのようにも見える。)

アフリカ南部でもオランダが150年かけて建設し、多くの農民(ボーア人と呼ばれ

る)を送り込んだにもかかわらず、その植民地はあっさりとイギリスに取り上げられ

た。結果的に入植者(オランダ農民)たちは支配層とは無縁の民となってしまい、

ヨーロッパの文化的な成長からも取り残されて20世紀に至ってしまったようだ。お

陰で、彼らは一部を除いて貧しい生活のまま近世に至り、残された少ない富を黒人か

らの奪うため、アパルトヘイトが作られたというのが、経済的な側面だ。一方で宗教

的な側面もあり、彼らの信仰していた白人種上主義の宗教(プロテスタントの一派)

がそれを後押ししたらしい。

そして現在、現地の黒人たちに聞いてみたところ、アパルトヘイトは実際に消滅し、

ほとんど差別の無い生活が送れているそうだ。僕が毎日使っていたミニバス(黒人の

乗り物といわれている)で白人を見掛けることは無かったが、黒人と白人の子供が仲

良く手をつないで遊んでいるのをよく見かけた。もちろん一部の人々の心の中にはま

だ垣根があるのだろうが、白人と黒人の融和は意外とうまく行っているような印象を

受けた。

【アフリカの理想郷】

ジンバブエから南は距離を追うごとに生活レベルが上がる。なんとアフリカなのに”

水道の水”が飲めるのだ。お湯の出ない宿も珍しい。そして南アフリカに入った途

端、全てが変わった。アフリカには欧米並みの近代文明国家が存在したのだ。

経済力はアフリカの中枢といっていいほど、他国を凌駕(りょうが)している。アフ

リカ大陸の2%の面積を占めるに過ぎないこの南アフリカ共和国は、工業生産額で大

陸全体の40%、鉱物生産(金・ダイヤ・プラチナ・ウラン・石炭など)では

45%、電力消費の50%をも占めている。なかでもアフリカ最大の都市ヨハネスブ

ルクを中心とした南北100km東西200kmの地区(ハウテン地区という)だけで、アフリ

カ大陸全GDPの4分の1を産み出しているのには驚く。石油以外のエネルギー資源

も豊富にあり、ミネラル(鉱物資源)、食料は世界有数の輸出国である。

そしてこの国で生産されたものが幹線道路を伝い、北方のナミビア・ジンバブエ・ボ

ツワナ・モザンビーク・ザンビア等へと出荷されていく。国土は他国では全く見られ

ないような、完璧なまでに舗装された美しい4車線の道路で貫かれている。第一次世

界大戦で本国(イギリス)からの物流が途絶え、周囲に競争相手がなかったことが幸

いしてアフリカの工場として発達してきたのだ。

人口も4000万人を超え、国内市場だけでも十分に厚味がある。その上、冷戦、アパル

トヘイト廃止後は周辺国との外交関係も非常に良く、敵対国が存在しないため、貿易

上の障壁も少ない。(10年前まではアンゴラやモザンビークの共産勢力と対立し、ア

パルトヘイトで世界中から経済制裁を受けていた。)

気候も温和で過ごしやすく、快適。山あり谷あり海あり森あり砂漠ありサファリパー

クありで、国土は観光地に満ちている。砂漠のように乾燥していた土地も金をつぎ込

んで水を撒き、緑地化に成功。緑溢れた農地が広がる。

国民も(8割弱を占める黒人を含め)周辺諸国とは比べ物にならないほど豊か。白人

の生活レベルも見たところ、欧米と変わらない。日本に戻ってきたかのようだ。街は

商店で満ちており、あちこちにコンビニもある。ほとんどのところで、(たとえコン

ビニでアイスクリームを買っても)クレジットカードで買い物ができるのには驚い

た。

弱点もいくつかある。郊外はほとんど問題ないのだが、世界最悪の犯罪都市と呼ばれ

るヨハネスブルクを始めとして一部大都市の治安は非常に悪い。ただこれは警官の絶

対数が少ないことが原因と言われているので、政府がその気になれば意外と簡単に状

況は改善すると思われる。

黒人に、労働意欲が未だ備わっていない点も問題だ。以前から被支配階級に置かれて

いたので、「仕事は誰かが与えてくれるもの」という考え方が未だに多くの人々に染

み付いているらしく、失業率も5割近い。これは教育で改善できるだろう。

将来的にはエイズの問題が深刻だ。これはアフリカ全体の問題なのだが、他大陸と比

べてHIVキャリアの割合が圧倒的に高い。成人におけるHIVキャリアの割合は南

アで9人に1人、スワジランドでは5人に1人、ジンバブエでは4人に1人、ボツワナでは

なんと3人に1人もいるのだ。(計算上はミニバスで僕のとなりに座ったうちの何人か

はキャリアだったことになる。もちろんこれらの人々のほとんどはまだ発症してはい

ないし、うつることもないので恐くはないが。)エイズキャリアはほとんどが黒人と

いわれ、各世帯の働き手が失われることで、将来的には黒人住民の貧困が更に進む恐

れがある。

以上のように一部の地域では犯罪などの問題があるが、世界の多くの国々と比較して

ずっと将来性に満ちており、好条件が備わった国のように思えた。商品やサービスが

欧米レベルの割には物価が安く、住む場所さえ選べば日米欧のいずれの国よりも豊か

な暮らしができるかもしれない。

【資源は経済発展の母】

南アがこれほど発展した背景はそこに豊富な鉱物資源、特に金とダイヤが発見された

ことによる。これらの採掘のために膨大な資本がヨーロッパから投資された。富の多

くはイギリスに吸い取られたが、更なる発掘のため膨大な再投資も行われたようだ。

広大な道路・鉄道網が発達し電気・水道・その他多くのインフラが整備され、工業大

国としての基礎ができていった。現在この資源大国の経済に占める鉱業の割合は(意

外なことに)1割にも満たないが、鉱物資源から得た富のお陰でこの国が発展したこ

とについては議論の余地はない。

ところで、

”ほとんど資源も無い日本が、ここまで成長できたのは驚きに値する”

とよく言われるが、果たしてそれは本当なのであろうか?

確かに現在の日本には鉱物資源はほとんどない。しかし昔からそうではなかったよう

だ。意外だと感じるが、もともと日本は金銀銅に満ち溢れた資源大国だったそうだ。

戦国時代の金・銀、江戸時代の銅は、それぞれ当時、世界有数の産出量で、海外にそ

の多くが輸出されていた。

金銀銅は現在でこそ、アフリカやロシア、南米などで大規模に採掘されているため供

給量も多いが、当時の流通量は現在に比べてはるかに小さく、(需要も現在ほどでは

なかったかもしれないが)国際通貨として使用されていたので、現在よりもはるかに

価値が高かったはずだ。

とすれば、当時の日本は貴金属の輸出(銀などは16世紀当時、日本産出量が世界

シェアの4割もあり、世界を席巻したといわれている)によって、それが無かった場

合に比べて藩や幕府の財政を潤し、国内に大きな富が蓄積され、近代日本の成長を育

むベースとなったのではなかろうか。

明治や昭和の成長の土台にはそれ以前のインフラ整備と教育が背景にあると言われて

いる。もしこれらの貴金属が日本に全く存在していなかったなら、インフラや教育を

する余裕も少なくなり、その結果現在の日本はまた違った姿になっていたのかもしれ

ない。

現在の世界を見渡して、鉱物やエネルギーなどの資源なしで繁栄した国は(シンガ

ポールなどの都市国家を除いて)どれほどあるのだろうか?資源が国の発展に結びつ

かないケースも少なくは無い(例えば現在アフリカ最貧国の一つザンビアは、銅生産

のお陰で1975年頃までサハラ砂漠以南のアフリカ諸国で最も裕福な国の一つだった)

が、鉱物資源の持つ重要性を思い知らされた南ア訪問だった。

たかばたけたけし(takaba888@hotmail.com)

(次回はナミビア編です。今回最も恐れていた事が起こりました。配信は1週間後を

予定しています。)