17.【世界視察16】驚きの国々 ブラジル・ウルグアイ・パラグアイ (2002年6月8日)

I have just arrived at New York, final city in American

continent.

[ウルグアイ東方共和国・ブラジル連邦共和国・パラグアイ共和国

(3/23-4/4)]

-足取り-

3/23

船(1時間)でコロニア(以下ウルグアイ)到着。バス(2時間)でモンテビデ

オ到着。

3/27

夜行バス2台(64時間!)を乗り継いでサルバドール(以下ブラジル)到着。

3/29 寝台バス(29時間)でリオデジャネイロ到着。

3/31

バス(6時間)でサンパウロ到着。

4/2 夜行バス(16時間)でイグアスの滝、到着。

4/3

夜行バス(5時間)でアスンシオン(パラグアイ)到着。

4/4

夜行バス(18時間)でブエノスアイレス到着。

-訪問先-

★★★

リオデジャネイロ:海に面したブラジル最大の観光地。小さな島に囲まれ

入江に面したその姿は瀬戸内海に面した大都市をはるかに風光明媚にした感じ。有名

な手を広げたキリスト像など観光名所に溢れている。ただあまり垢抜けてはいず、何

かが欠けた感じがした。

★★

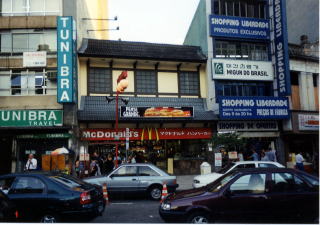

サンパウロ日本人街:世界最大の日本人街。日本以外にこんな場所がある

のはとても意外な感じがする。20年くらい前の日本の商店街がそのまま存在してい

る。マクドナルドも江戸時代の長屋造りでその表にはカタカナで「マクドナルドハン

バーガー」と書いてある。自分がどこに居るのか錯覚を起こしてしまう街である。

(世界最大の日本人街(サンパウロ))

★★

イグアスの滝(ブラジルサイド):世界三大瀑布の一つ。幅は広く変化に

も富んでいるが、落差はあまりない。ビクトリアの滝(ザンビア・ジンバブエ)さえ

見ていなければその迫力には圧倒されるだろう。

(世界ナンバー2! イグアスの滝)

★

ウタイパダム(ブラジル・ウルグアイ国境):現存する世界最大のダム。

その規模は見る人を圧倒させる。だがあらためて6ヶ月前に見た三峡ダム(中国・現

在建設中)がいかにすごかったかを思い知らされた。

★

コロニア(ウルグアイ):ラプラタ川に面した最もアルゼンチン寄りの

町。ポルトガル風の可愛い街並は旅人をほっとさせる。日帰りで訪れる価値は十分に

ある。

★

モンテビデオ(ウルグアイ首都):三方を海に囲まれた歴史の趣のある街

並み。立派な国会議事堂はその政府の散財ぶりを象徴しているようだ。

★

サルバドール(ブラジル):植民地時代のブラジルの首都で、当時世界規

模の帝国であったポルトガル帝国の中で、リスボンに次いで重要な都市と言われた。

海に面し起伏のあるその街並みは長崎を思わせる。歴史的な建築物も数多く残り風光

明媚ではあるが、マカオやゴアなどの他の旧ポルトガル植民地とはそれほど違いがな

い。

(星なし)アスンシオン(パラグアイ首都):なんにもない。

-解説-

再びブエノスアイレスを後にし、フェリーでラプラタ川を渡る。ウルグアイで唯一ポ

ルトガル人によって建設された街コロニアを経由し、モンテビデオに入る。特にこれ

といったものはなく、すぐにブラジル北東の古都サルバドールに向けて旅立つ。今ま

で長距離バスの最高はチベットの33時間だったが、今回は記録を更新した。サンパウ

ロでの乗り継ぎ時間の(たった)7分!を含めて64時間もバスに乗っていた。ブラジ

ルのバスはとても乗り心地が良いがさすがにバスの中に二日もいると気が変になりそ

うだった。

サルバドールでバスはもう嫌になり、飛行機に乗ろうとしたがちょうどイースターで

高い便しか残っておらず、またもやバスでリオデジャネイロ、サンパウロへ向った。

残りの半年間を無駄にしたくない思いから、南米到着以来積極的に移動しているが、

ここへきてさすがに体力が限界に達し、サンパウロで倒れてしまった(別記参照)。

なんとか体力を回復させてイグアスの滝、パラグアイを訪問し、その後の北上に備え

て楽園地ブエノスアイレスに戻る。

この間、21回乗った市内バスを含めると12日間で、バスには29台乗り、140時間も

揺られていた。一台のバスの中で7本も映画を見せられたのは初めての経験だった。

【民主主義の失敗例

ウルグアイ東方共和国】

ひたすら牧場が続く。どこまでも平原で牧草地以外は何もない。アルゼンチン首都ブ

エノスアイレスから川を一本渡っただけのところにある小さな国がこのウルグアイ

だ。

ここの特産品は牛肉。アルゼンチンと同じく”パリージャ”という料理がここの名物

だ。ロースやレバー、モツなど牛・豚・羊の様々な部分の肉を集めて皿の上に盛り、

目の前でじゅうじゅう焼きながら食べる豪快な料理だ。とてもボリュームがあり、全

部食べられるものではない。世界一の牛肉の産地とも呼ばれるだけあって味は結構美

味しい。

景色も人も文化水準もアルゼンチンとはそれほど変わらない。経済的にも両隣アルゼ

ンチンとブラジルの衛星国だ。ただ、ここは南米で初めて議会制民主主義(1910年代

に導入)が定着した国といわれ、20世紀のはじめに既に年金制度や失業保険などが導

入された。しかし、これが後に負担となり、輸出不振で景気が悪化した際に国庫が破

綻。以後軍部の独裁など政治的混乱が続いた。

南米諸国の政府は、独立以来無駄遣いをたくさんしてきた。政治的な地盤が不安定な

ので庶民の歓心を買うために湯水のごとく公共事業を行い、宗教(カトリック)を背

景に華やかな建造物をたくさん建設した。ウルグアイの国会議事堂もその一つだろ

う。白い大理石でできたその大きな建造物は国の規模とは不釣り合いなほど大きく、

インドのタージマハールを思わせる。

民主主義を導入するには、その国民が既に十分啓蒙されている(民主主義的な考えを

みにつけている)ことが必要なようだ。そうでないと、南米諸国のように国民は目先

の利益をもたらしてくれる政治家しか応援しなくなり、政治家も大局を見る余裕は無

くなってしまう。そう考えると現在アメリカが世界中で行っている”民主主義の押し

付け”はその国の将来にどの程度メリットがあるものなのか疑問を感じざるをえな

い。

【人種のるつぼ

ブラジル連邦共和国】

南米に住んでいる二人に一人はブラジル人。人口は1億5千万人を超え、インドネシア

に次いで世界で5番目だ。そして世界中の色々な人種が集まってこの国の人口を構成

している。

白人が9割以上を占めたアルゼンチン・チリ・ウルグアイを周ってきた僕はブラジル

でバスを乗り換えて、その雰囲気に圧倒された。今まで秩序だった落ち着いた雰囲気

だったのがうって変わって、”喧騒・混乱・無秩序”に変わる。東洋人・黒人・白人

だけでなく、白人と黒人との混血・アジア人と黒人の混血・インド人・モスリムなど

ありとあらゆる人々がそれぞれいろんな文化を引きずってバスに乗り込んでくる。唯

一の共通点は話している言葉がポルトガル語であるということくらいだ。それまで落

ち着いて静かな旅をしてきた僕は急に居心地の悪さを感じた。世界で最も異人種間の

共存と混血が進んだ国、それはブラジルだと思う。

かつてはこの国に700万人もいたといわれるインディオも、スペイン人が持ち込んだ

病原菌(天然痘)で、現在では20万人に減少。その後に強制労働のためにジンバブエ

やモザンビークなどからザンジバル(タンザニア)を経由して連れてこられた黒人労

働者の子孫は多く、またアジア系の入植者も日本人の130万人をはじめとして多い。

こんな国を束ねる大統領はほんとうに大変だ(過去に暗殺やクーデターも起きてい

る)と思う。一方で、こんな国で生活すると視野の広い子どもが育つことは間違いな

いとも思う。

アメリカもそうだが多民族国家は、往々にして所得格差が大きい。ブラジルの所得格

差はおそらく世界一だと考えられるが、所得上位10%と下位10%の国民の平均所得はな

んと47倍もの開きがある。日本などの事実上単一民族国家と違い、考え方も行動スタ

イルも違う国民が対象のときは、自由競争がもっとも有効な政策なのかもしれない。

バスやホテルでの仕事の仕方を見てみると、比較的責任感を持って仕事をする人の多

かったアルゼンチン・チリ・ウルグアイとは異なりブラジルでは、(多少いいかげん

な)ラテン気質が目立つ。お客さんのことよりも自分たちの生活をいかに楽しむかの

方に目がいっているように見える。長距離バスでの客扱いも(値段が南米で最も高い

のに)ぞんざいだ。たとえば、リオデジャネイロで市バスに乗ると、その運転の荒さ

に誰しも驚く。ここの運転手は自分の運転している乗り物がバスであるということに

気づいてないのではと思うほどだ。誰しもがF1レーサー気取りで交差点でもほとん

どスピードを落とさない。バスに乗ったまま立っていることは不可能で、座っていて

も皆必死で手すりにしがみ付いている。

もともとこの国は南米唯一のポルトガル植民地。独立後コーヒーが主な産物となるま

ではサトウキビの世界的な産地で世界生産の4分の3を占めていたといわれる。従って

広大なポルトガル帝国の中でもブラジルは最も重要な位置を占めた。だから19世紀に

入ってナポレオンに本国を占領されたときポルトガル王国はリオデジャネイロに遷都

したほどである。その後、首都はリスボン(ポルトガル)に戻ったが、皇太子はここ

に残って独立を宣言した。

【とんでもない歴史を持つ国

パラグアイ共和国】

パラグアイ、この国名を聞いたことのある人はどれくらいいるのだろうか?何もない

平原がひたすら広がるこの大地にはそれまでの驚くべき激しい歴史の血が染み付いて

いる。

資源も何もないこの国は独立後、しばらく鎖国政策をとった後、ロペスという独裁者

が現れた。ナポレオンの影響を受けた彼は軍備を増強、パラグアイを南米一の軍事大

国に仕立て上げた。そして満を持してウルグアイの内戦に介入。ウルグアイとその見

方ブラジルを相手にしただけではなく、アルゼンチンをも敵に回し、戦った(1860年

代、三国同盟戦争といわれる)。しかし結果は惨敗に終わり、国土は半分以上が奪わ

れ、なんと国内成人男子のほとんどが殺された(一説には人口は6分の1に激減)と

いう。この国は現在の見落とされがちなその小さな国土からは想像もつかない時代の

風雲児だったわけである。

その後、国内では政治的混乱・独裁が続きつい1989年まで恐怖政治が続いた。ちなみ

に市内中心部には大統領官邸があるが、19世紀までは入り口から官邸を覗いたものは

その場で銃殺されるという法律が明文化されていた国だ。そんな恐怖政治が国民の間

でも染み付いているせいか、人々の表情も暗い。首都で初めて市バスに乗った時、そ

の異様な雰囲気に驚いた。バスはほとんど満員なのに全員うつむくか前を向くかして

いて誰もしゃべりする人などいない。(ブラジルとは別世界だった。)

この国の主な産業は”密輸”だといわれる。コカインなどの麻薬を始め、盗難車の転

売、マネーロンダリングなど。電化製品も密輸されているため安かった。現在でも南

米一腐敗している国といわれ、金さえ役人に渡せば大抵の事はできるらしい。ラジル

国境のある都市などはつい最近までビンラーディンの組織アルカイーダの基地があっ

たとのことだ。

知れば知るほど恐い国だ。

【はやり病やはり病

デング熱】

ブラジルの街では至る所に”蚊”の絵が貼ってあった。”デング”とスペイン語が添

えられたその広告は現在ブラジルで流行している”デング熱”に対する注意を促すも

のだった。

サンパウロに着いたその日の晩、急に高熱が出た。関節が痺れ、全身から汗が水道の

蛇口のように出る。ベッドに水溜まりができるほどだった。運動をしていないのに筋

肉痛もする。てっきり前回(中国)と同じ重症の風邪だと思い、抗生物質を飲みなが

ら一日ホテルで休んだ。バスの切符を買ってあったのでチェックインした後はバスの

中で静養(?)したら二日くらいでなんとか治った。

それがデング熱ではないかと思ったのは1週間後、ブエノスで会った旅人に、

「今ブラジルで流行ってるデング熱ってどんな症状がでるんだっけ?」

と聞かれて、持ってた英文のガイドブックを読んだ時だった。

-眼窟痛、関節の痛み、筋肉痛を伴い、急激な発熱を伴う。-と書いてある。

「これは一週間前の僕の症状ではないか!」

愕然とした。確かに数日前から目の奥が痛かった。本来は発熱後4日くらい後に身体

に赤い湿疹ができるらしいが、抗生物質を早めに飲んだのが良かったのかそれは出な

かった(後で聞いた話によると湿疹が出ないケースもあるらしい)。

デング熱は人から感染することはなく、熱帯シマカという蚊によって媒介される。そ

ういえば一回だけバスの中で食われた記憶があった。たった一回だけでもかかるとき

にはかかってしまうのか!

デング熱は一回目の感染は症状が軽いが二回目は出血熱となり死亡率が高いらしい。

その後コスタリカで精密検査を受けたが、ウイルスは検出されなかった。しかし念の

ため今後の防虫対策には万全を期したい。

たかばたけたけし(takaba888@hotmail.com)

(次回はチリ編です。)