9.【世界視察8】200万人の虐殺現場 ウガンダ・ルワンダ (2002年4月7日)

[ウガンダ・ルワンダ (1/3-7)]

1/3 バス(14時間)でカンパラ(ウガンダ)到着。

1/4 バス(8時間)でキガリ(以下ルワンダ)到着。

1/5 バス(2時間)でブタレ到着。

1/7 バス2台(9時間)を乗り継いでタンザニア国境到着。

-訪問地- (最高五つ星。過去50カ国の訪問先からの相対評価です。)

★★★★ ギゴンゴロ虐殺記念館:ルワンダで7年前に虐殺されたツチ族の遺体数百

体が保管されている。半乾燥状態のミイラとなっているが、別途記載の通り色も匂い

も生々しく、このような場所は世界広しといえども他には無い。(解説などの設備に

欠けるのが残念。)

★ カンパラ(ウガンダ首都):7つの丘の上に作られたその都市はまるで公

園のよう。官庁街は緑の芝生で覆われているが、他は舗装もされていない雑然とした

泥だらけの街。

★ キガリ(ルワンダ首都):特に賑わっているわけでもないが、丘の尾根に

へばりつくようにして発達したその都市の景観は面白い。

−解説−

当初はすぐにタンザニアへ入り、キリマンジャロに登る予定であった。この山は世界

の名峰のなかでも素人が特殊な装備も必要とせずに登れる唯一の山として有名なのだ

が、単独行動を取らせてもらえないこと、5日以上の時間がかかってしまうこと、

US$500以上ものコストがかかることなどから、今回の旅の趣旨と照らし合わせて見送

ることにした。

そして別の旅行者から、すぐそばのルワンダで6年前の民族大虐殺の生々しい傷痕を

目にしたとの話を聞き、治安も現在問題ないとのことから、ルワンダを目指すことに

した。

ナイロビから夜行バスでウガンダの首都カンパラへ向かう。途中ナイルの源流を目に

することもできた。(ビクトリア湖からたくさんの水が溢れ出しており、それが源流

だった。)北海道のように丘のつながる風景を眺めながら、ルワンダの首都キガリに

着き、ミニバスなどを乗り継いで、結局ナイロビから4日目で、目的地の”ルワンダ

虐殺記念館”に到着した。そこは・・・想像を絶するところだった(別記参照)。

【ウガンダ】

(国全体が公園)

第二次世界大戦当時、ドイツ軍の空襲に悩まされたイギリスが、首都をロンドンから

一時的に移す計画を立てていたことをご存知だろうか?その移転先に考えていたの

が、なんとウガンダのカンパラだったそうである。イギリス首相ウィンストン・

チャーチルがこの国の美しさを指して”アフリカの真珠”とこの国を称えたように、

イギリスは入植後、ユーカリの木を植え、芝生で野山を覆い国全体をイギリス風の庭

園に作り変えた。その結果、景色はアフリカというよりも北海道や千葉のゴルフ場地

帯のようなのどかな丘に変身した。首都の官庁街はまるで公園のように芝生に囲まれ

ている。(アフリカというとジャングルをイメージする人が多いが、現在はジャング

ル:熱帯雨林は一部を除いてほとんど残っていない。)

(街は日本語でいっぱい)

この地域(ウガンダ・ルワンダ・タンザニア西部)の光景は日本人にとってとても親

近感が抱ける場所でもある。というのは町中をひしめいているミニバスのほとんど

が”日本の車”なのである。単なる日本車ではなく、数百台もの「○濃運輸」「○○

市婦人消防団」「〜建設」「〜興業」・・・などと書かれた業務用車が、塗装をはが

さずそのまま走っているのだ(中古車ディーラーが安く買いとって輸入しているらし

い)。なんと習志野市の”救急車”までがミニバスとして走っていたのには驚いた

(乗ってみたかったが行き先がよく分からず断念した)。日本人など全くいない町に

日本語が溢れているのはとても不思議な気分だった。

(平均寿命は40歳)

アフリカは食べ物が充実していない。この国もそうだが、路上で売られているチキン

の照焼きだけはうまく味付けされていておいしかった。地力があるためかトマトなど

の野菜もみずみずしくておいしい。国内ではあまり消費されないが、この国の最大の

輸出品がコーヒー(生産高世界第5位)である。

ザンビアやマラウィ等と同様、この国の平均寿命(幼児以上)はアフリカでも最低レ

ベルで、なんと”40歳”である。織田信長の時代よりも短いのである。医療水準の低

さが背景だと考えられるが、現在国民の3割がエイズに感染していると言われること

から、平均寿命は更に低下する見込みだ。

(血塗られた歴史)

1970年代にこの国では当時の大統領アミンによって30万人の国民が虐殺されてい

る。同時に産業を握っていたインド人なども追放された結果、経済はガタガタになっ

てしまった。結局国内の不満をそらすためにリビアの後ろ盾を受けてタンザニアに侵

攻('78)したが、負けてしまい政権は崩壊。その後、指導者が変わっても恐怖政治が

続き、多くの国民が投獄された。首都の官庁街は現在はとてものどかで平和に見えた

が、20年くらいまでは同じ場所で拷問による悲鳴やうめき声が始終轟いていたとの

ことである。

現在は比較的民主的な政治が行われているようで、90年代はアフリカで最も成長率

が高く、アフリカ随一の投資先となっているようである。しかしインフラはほとんど

整ってはおらず、首都でもほとんどの道路は泥でぬかるんでおり、新しい靴を履く気

にはなれない国だ。停電が頻繁に起こり、僕が泊った宿でも朝までずっとロウソクが

必要だった。

隣国ルワンダの内戦に介入し、現在は同政権と安保条約を結んでいる一方で、スーダ

ンがこの国の反政府勢力を支援しており、他のアフリカ諸国同様、近隣諸国の利害関

係が複雑に絡んでいる。

【ルワンダ】

(美しい丘陵地帯)

郊外の丘には赤や黄色、オレンジなどの花が咲き乱れ、とても美しい国である。水は

けが悪いためか、道路のほとんどが山の尾根に沿って作られており、眺めがよい。丘

は丈の低い草や芝で覆われ、まるで千葉かどこかのゴルフ場にでもいるかのような眺

めが国中に広がっている。

(フランス料理風粗食)

ベルギーの旧植民地であったが、現在は食事作法だけが残っている。素材は豆や芋、

米、バナナの煮物程度だが、一品づつ料理は出され、スープも金属のボールに入れた

まま運ばれて、客の目の前で皿に掬われる。粗末な食事であるが、上品な気分になる

のでまだ救われる。

(人々)

とてものどかで和やかに人々は暮らしており、数年前に大虐殺が行われていたなどと

は全く想像できない。ただ、女性は他国と比べ概ね肝が据わっているようで、愛想笑

いもせずにどっしりと落ち着いている。多くの悲しみを目の当たりにし、乗り越えて

きた結果なのだろうか・・・。

【ルワンダ虐殺記念館】

(背景)

1994年ルワンダ・ブルンジ両大統領の乗った飛行機が何者かによって撃墜された

日から、この恐ろしい惨劇は始まった。

ルワンダには二つの大きな民族が共存していた。独立以来少数派(ツチ族)は事ある

毎に迫害され、近隣諸国に逃れることが多かった。この少数派民族は度々隣国の支援

を得て軍隊を組織し、侵攻するが、フランス・ベルギー(旧宗主国)の支援を得た当

時の政権には勝てなかった。度重なる侵入に業を煮やした政府は、この事件を利用し

て少数派民族の抹殺を試みた。政府軍だけでなく、マスコミ(ラジオ)を積極的に利

用してこの少数民族の”抹殺キャンペーン”を繰り広げた結果、多くの多数派住民

(フツ族)が煽動され、たった4ヶ月足らずでなんと人口の1割を超す100万人もの

国民が殺された。この犠牲者には少数派民族だけではなく、多数派民族側でも少しで

も同情的もしくは同情的とみなされた人々も数多く含まれている。

ルワンダの首都キガリからミニバスで半日、更にそこでバスを乗り換えて2時間、次

に自転車(荷台タクシー)で山の中の小道を揺られて1時間行った所にギコンゴロ村

はあった。この村は少数派民族の住む村で2万7千人もの村人がいたが、4人を除い

てすべてが殺された。

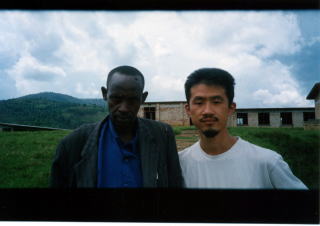

生存者4人のうちの一人に会うことができた。彼は奥さんも3人の子供もみな殺さ

れ、命からがら山に逃げたそうだ。あたかも残りの人生の全てを諦めているような、

心の中に大きな穴でもあいているかのような口振りで、敷地内を案内してくれた。フ

ランス語だったので彼の言うことは完全に理解できなかったのがとても残念だった

が、その時にできた頭の傷を見せてくれた。こめかみの上に2センチ程度大きく窪ん

だ後が残っていた。虐殺者が大勢押しかけてきたときに、斧のようなもので殴られた

跡らしい。

”記念館”とは名ばかりで、そこは解説版も何も無い単なる丘の上に建てられた学校

の跡地だった。しかし、その中には恐ろしい遺産が安置されていた。最初に目に付い

たのは、講堂に張り渡されたロープに掛けられた数十着の黒ずんだ衣類だった。殺さ

れた人々たちが当時身につけていたセーターやジャンパーで、黒ずんだ血や泥が未だ

にこびり付いていた。

そして教室に案内された。酸っぱいような甘いようななんともいえない、しかし嫌な

匂いには違いないような、初めて嗅ぐ死体の匂いだった。教室は平屋で敷地内に20

室くらいあったが、その中で目にしたのは数百体のミイラ化した死体だった!一つ目

の部屋には白骨、どくろが詰まれていたが、殆どの部屋は半ば腐りかけた死体がその

まま残されていた。(国内が静まった後に掘り起こされたもの。)乾燥剤のため腐敗

が止まっているので、当時の姿が残っていた。紫色の染み(血)の着いた服を着てい

る男性。後頭部に鎌で半月状にえぐられた跡が残っている。髪の毛の残っているもの

もある。頭や顔を撲殺された子供の死体も多かったのが特徴的で民族を根絶やしにし

ようという意図が読み取れる。

ある女性の死体は首に掛けたネックレスを右手で胸の前にしっかりと握ったまま白骨

化していた。大事な人にもらった大切なネックレスだったのだろうか。理由なく殺さ

れていったその時の彼女の無念さを考えると目頭が熱くなってくる。

案内してくれた彼によると、これらの死体のほとんどは彼の知り合いだそうだ。何百

体もあるミイラ化した友人の死体を外国人に案内する彼の気持ちはどんなだろうか?

さすがに尋ねるのは気が引けた。

幾ばくかの寄付をして(この記念館は寄付で成り立っている)、この村を後にした。

現在この地域に住んでいる人々は、虐殺後によそから移ってきた多数派民族の人達

だ。実際に虐殺に参加、協力した人もいるらしい。今はほのぼのとしていて皆仲良く

暮らしているその姿からは、とても7年前の惨劇は想像できない。(この日の晩は恐

くて眠れなくなるのではと、数日前からびくびくしていたが、いざ見学してみると、

あまりに死体の数が多く、逆に現実感が湧いてこなかった。)

バスを待っている間に現地の青年に話し掛けられた。

「この村の人達を見ててどう思う?

(とても平和そうで)どこにでもいるような普通の人だろ?でも、普通の人達にでも

こんなこと(虐殺)が出来るんだよ。

[Normal people can do it.]」

と言った彼の言葉に、人類の持つ性(さが)を感じ、背筋が凍った。

ルワンダは現在、虐殺後に隣国ウガンダの支援を受けた少数派民族軍が旧政府を追放

し、同国を支配している。虐殺を指導した残党は旧ザイールやタンザニア等に逃れ、

虎視耽々と復活の機会を窺っている。しかし国内は現政府の多数派民族に対する寛大

な政策のおかげで、治安はほぼ完全に回復し、政情も安定している。

(フレンドリーなルワンダの人々)

たかばたけ(takaba888@hotmail.com)

(次回は「タンザニアで事件発生!」です。一週間後の配信予定です。)